中国社会科学网讯(记者班晓悦)10月11-12日,以“马克思主义与人类文明”为主题的第四届世界马克思主义大会在北京大学举行。中共中央党校(国家行政学院)副校(院)长李毅、教育部社会科学司司长王日春、北京市委宣传部副部长张际、北京大学党委书记何光彩等出席开幕式并致辞,中国社会科学院党组成员、当代中国研究所所长金民卿,中宣部理论局局长陈启清等出席开幕式。北京大学校长龚旗煌主持开幕式。

世界马克思主义大会是由北京大学主办的全球范围内马克思主义研究者的学术盛会,自2015年举办首届世界马克思主义大会以来,这一国际学术盛会已经走过十年岁月,汇聚了世界各国顶尖的马克思主义研究者,成为马克思主义国际学术交流的重要平台。何光彩表示,北京大学是马克思主义最早在中国传播的重要基地,学习、研究和传播马克思主义是最重要的学术传统和光荣使命。北京大学将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,持续推进理论创新,培养青年力量,开启全球协作,促进马克思主义在当代世界形成更加广泛的影响力。李毅指出,中国式现代化创造的人类文明新形态是开放包容的,必须坚持以交流互鉴超越冲突隔阂。他期待学界加强研究合作,不断推进习近平新时代中国特色社会主义思想的体系化、学理化的研究阐释,让这一当代中国马克思主义、21世纪马克思主义的真理光芒更加熠熠生辉。王日春指出,北京大学举办世界马克思主义大会,既体现了马克思主义在中国传播发展的源流,也反映了中国顶尖学府对马克思主义的致敬传承。他期待大会能够形成更有影响力的会议成果,开展更多前沿性的学术交流,为推动构建人类命运共同体贡献更多智慧力量。张际表示,北京是中国最早传播马克思主义、最早创立共产党组织的城市之一,高度重视马克思主义的学习、研究和传播。北京将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,努力打造马克思主义研究传播高地,为推动人类文明交流作出应有贡献。

在主旨发言环节,专家学者们针对马克思主义理论研究的前沿问题进行了深入探讨。金民卿指出,作为全世界无产阶级和最广大劳动群众的世界观方法论,马克思主义不仅是解释世界的真理体系,更是改造世界的行动指南,不仅是具有全人类意义的思想创造成果,而且是具有鲜明阶级性的政治意识形态,所以它具有革命实践性、科学真理性、彻底人民性和发展开放性等特质。研究马克思主义,不能离开马克思主义的这些本质规定。金民卿认为,现实中的马克思主义研究存在几种倾向值得注意:一是学院化、中立化倾向;二是文本化、神秘化倾向;三是个人化、对立化倾向;四是强制性塞入、现代性解读的倾向。他强调,马克思主义研究可以从不同的方面去入手,但应避免把某一种研究范式绝对化。

美国俄勒冈大学荣休教授约翰·贝拉米·福斯特对生态学马克思主义进行了深刻阐释。在他看来,社会主义是促进人类可持续发展和人类自由,它的基础实际上是平等和生态的可持续性,这种人类可持续发展的理念和中国正在发生的事情以及中国对于生态学马克思主义的发展,尤其是与“绿水青山就是金山银山”等生态文明理论是不谋而合的。

日本一桥大学荣休教授平子友长探讨了资本之下劳动的实质性从属与唯物史观。他表示,根据资本的生产力来去解构资本主义之下的社会生产,作为一种物化的资本能够体现出资本对于劳动的力量。

北京师范大学原副校长杨耕认为,中国式现代化最重要的特征和最重要的意义就在于它把现代化、市场化和私有制改革这三重重大的社会变迁浓缩在同一个时空中进行,这必然会引起一系列重大的理论问题和现实问题。中国的马克思主义者正以此实践为基础,为建构面向21世纪的中国化马克思主义这一新的理论形态而不懈奋斗。他建议以中国式现代化的实践为思维坐标,深入探讨、深刻把握马克思主义和中华优秀传统文化之间的共同之点、契合之处,并使二者有机结合、融为一体,从而创造新的理论形态、新的文化生命体。

美国加州大学洛杉矶分校杰出教授卡洛斯·托雷斯论述了马克思主义与人类文明的互动,以期探索当前多重全球性危机的解决之道。他认为,资本主义的无序积累是破坏地球的根源,而中国在能源转型和生态农业方面的实践提供了积极范例。他呼吁全球凝聚团结精神,保护地球这一人类共同家园,最终创造一个更美好的世界。

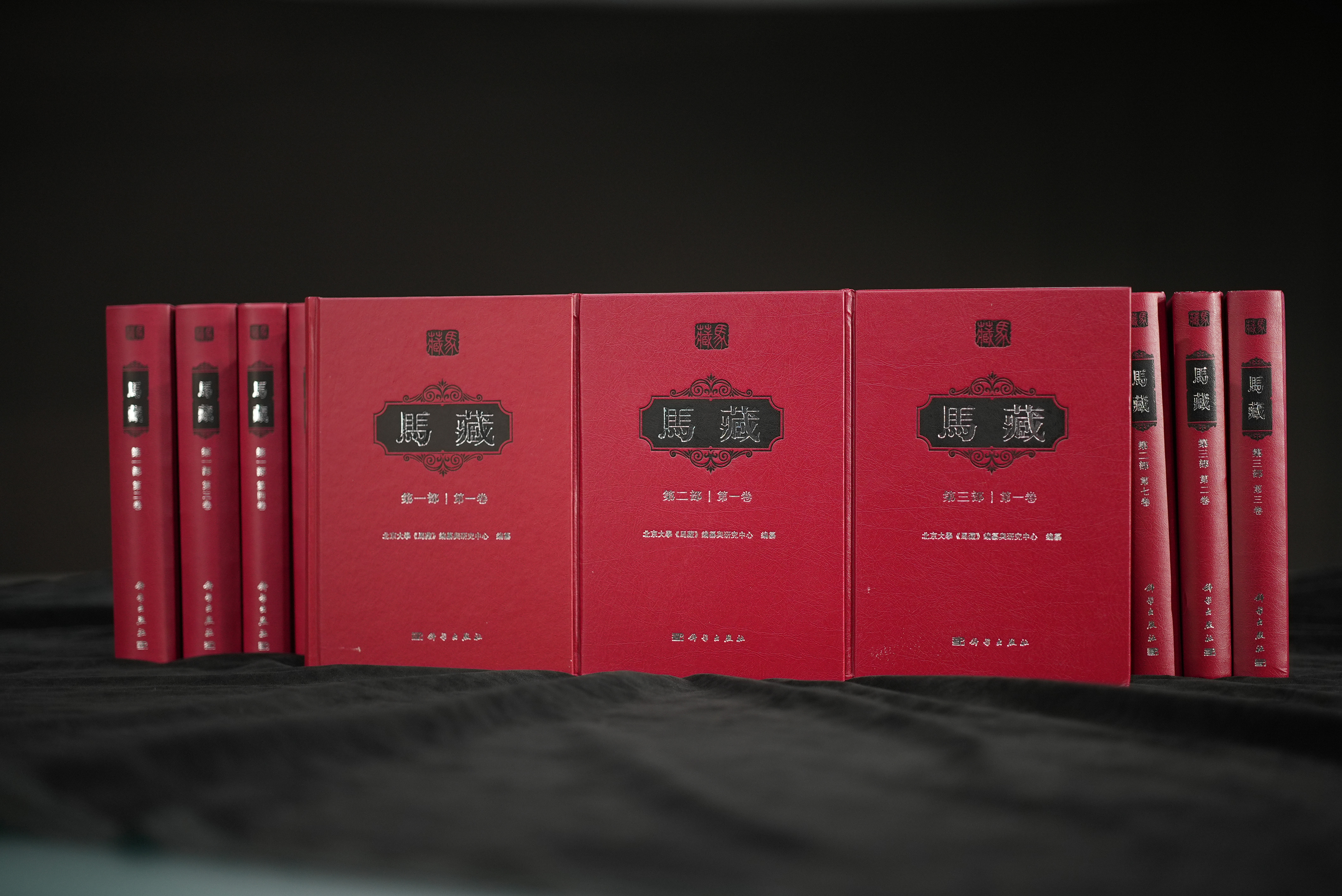

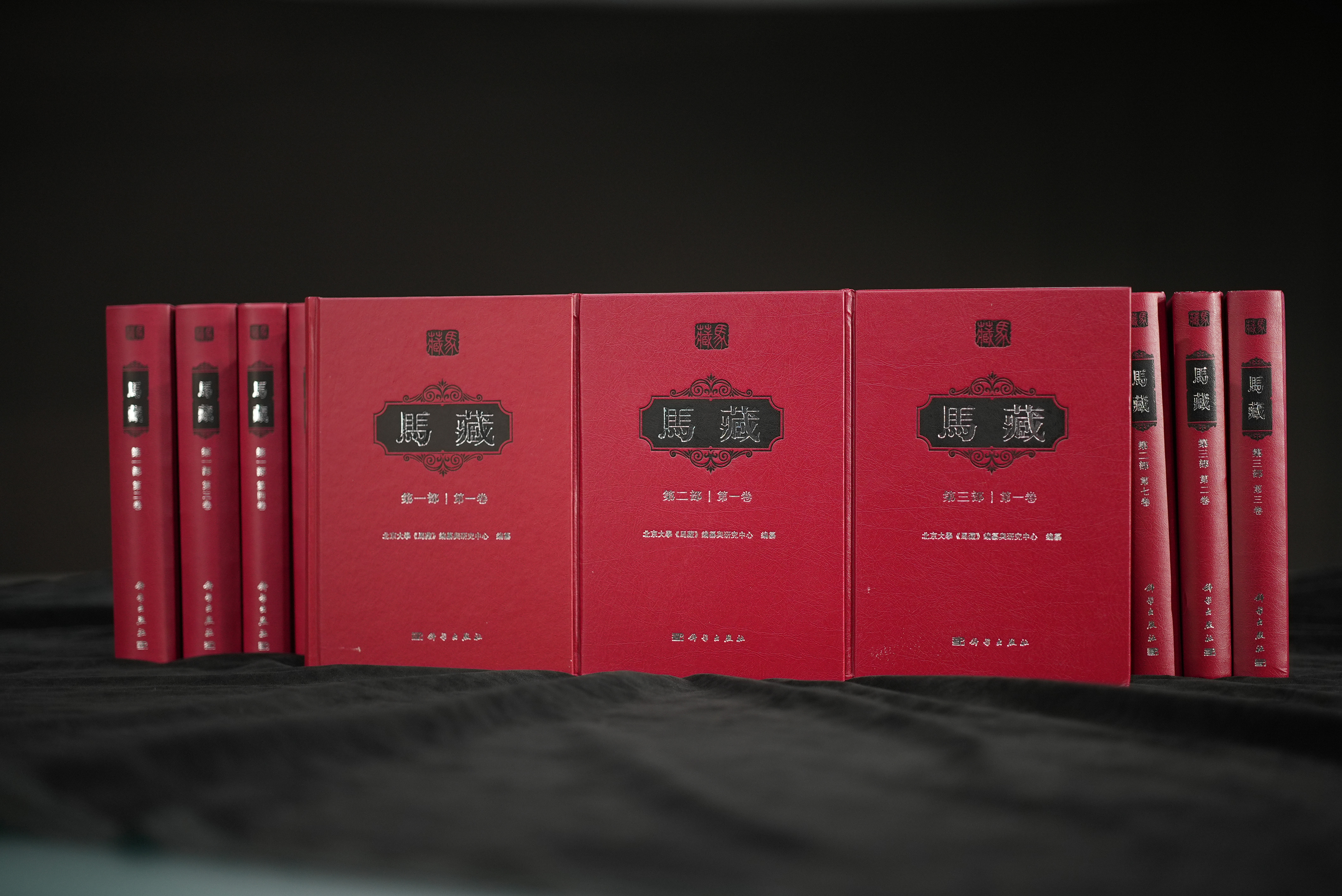

《马藏》书影

《马藏》书影 本届大会还发布了《马藏》编纂与研究工程十周年成果。《马藏》工程是北京大学倾力打造的中国马克思主义理论研究的重大基础性学术文化工程,主要分作四部,第一部为著作(包括译著)类文本;第二部为文章类文本;第三部为各类通讯报道以及各种档案、笔记、书信等文本;第四部为中国共产党有关文件类文本。目前已编辑出版23卷、近1500万字。《马藏》工程总编纂、教育部习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心学术委员会主任委员顾海良表示,在编纂过程中,《马藏》工程贯彻落实习近平总书记对新时代马克思主义理论研究和建设工程的重要指示,注重“扎根中国大地、赓续中华文脉、厚植学术根基”,不仅取得了重大成果,还培养了一批马克思主义理论研究高层次人才。

在为期两天的高端专场和分论坛中,与会学者围绕“马克思主义与中华文明现代性”“中国共产党与全球治理秩序”“社会主义与文明多样性”等议题进行深入研讨。学者们立足中国特色社会主义的理论和实践,聚焦当今国际社会面临的共同问题,深入交流、凝聚共识,为推动马克思主义发展和人类文明进步贡献力量。