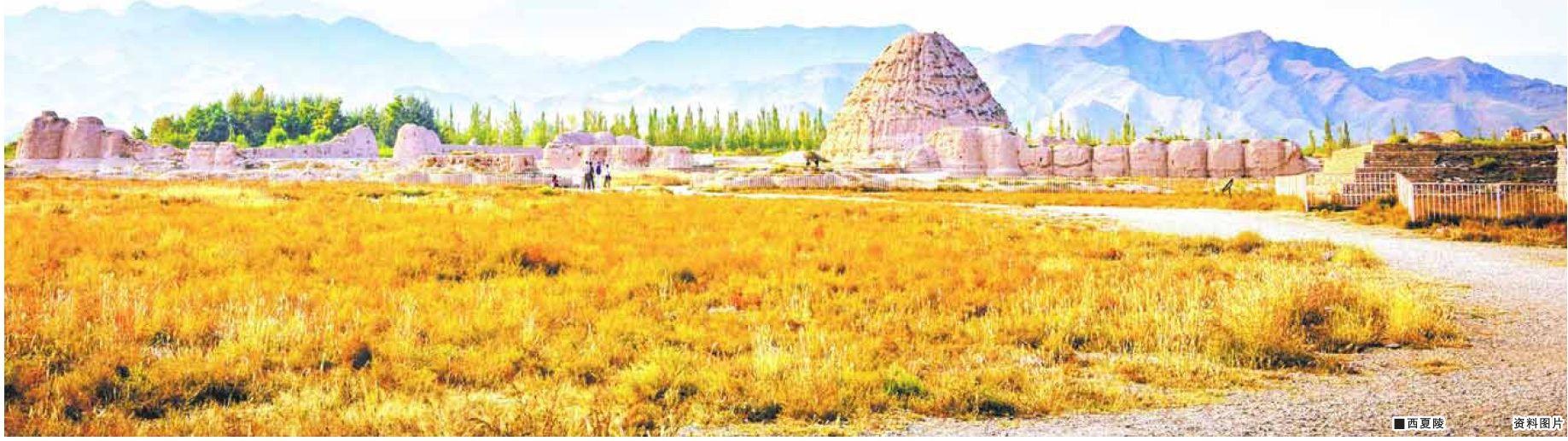

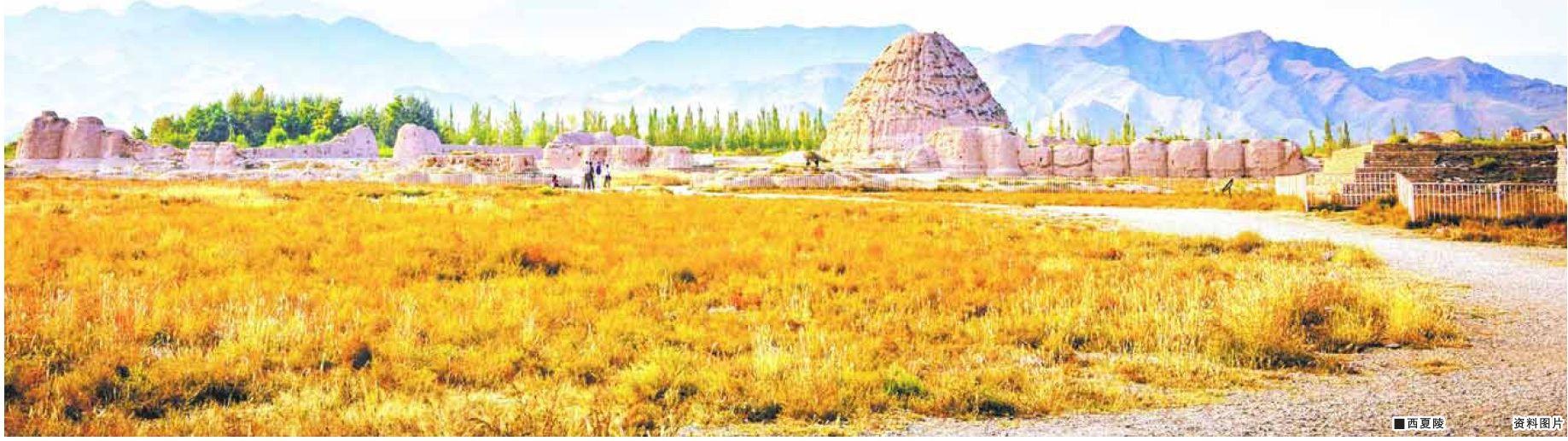

西夏是中国中古时期有一定影响的王朝,前期与北宋、辽朝并立,后期与南宋、金朝鼎足。元朝修前朝历史时,只修纂《宋史》《辽史》和《金史》,而未修西夏史,因此有关西夏的历史资料非常稀缺。过去在修撰中国通史时,西夏往往被忽略,人们多知宋、辽、金,而鲜知西夏。深入研究“神秘的西夏”是中国历史研究的一个重要课题。

西夏文献流失

清末民初时期,中国积贫积弱,外国列强在中国横行无忌。一些国家的所谓考察队、探险队在中国肆意挖掘,盗走大量文物文献。1908—1909年由俄国人科兹洛夫(П.К.Козлов)率领的一支考察队,在中国黑水城遗址(今属内蒙古自治区额济纳旗)挖掘了大量西夏文物文献,以40匹骆驼驮载而去,存于俄国圣彼得堡,使中国大量珍贵文化遗产流失海外。这批文物中包括汉文文献、西夏文文献和藏文等少数民族文献,以及很多绘画、塑像等珍贵文物。其中以西夏文文献数量最多,总计有8千多编号,约20万面之巨。此外,英、法等国也自中国攫取了不少西夏文献。

随着西夏研究专家们对西夏文文献的解读,逐渐了解到这些文献是西夏历史社会的真实记录,是研究西夏历史社会的第一手资料,正可弥补西夏史料之缺。然而这些流失国外的文献,除少部分随着藏储部门专家的研究被刊布外,绝大部分被束之高阁,他人无缘问津。一段时间中国的西夏学处于缺席或失语状态。

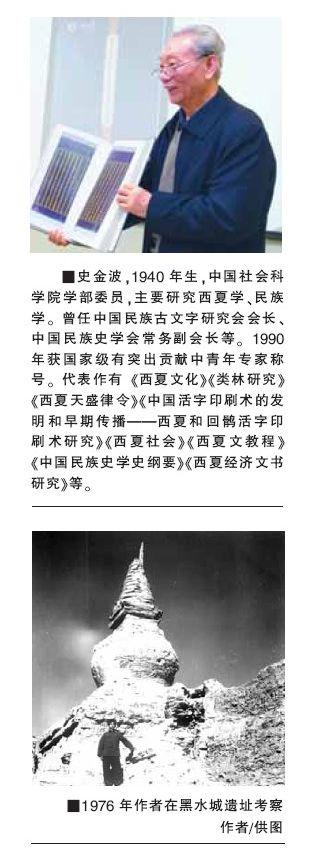

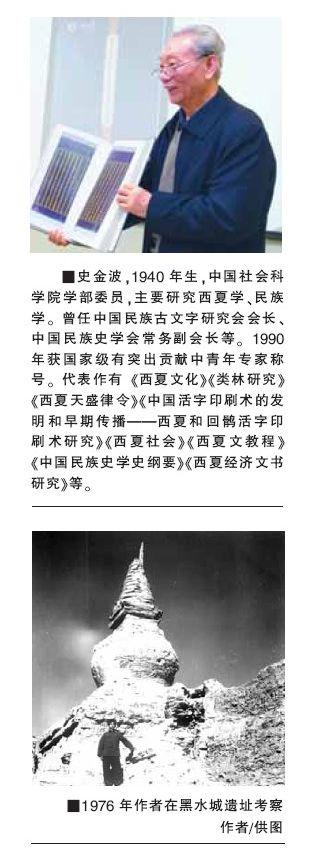

1976年,我和同事白滨为开展西夏研究到西北地区西夏故地考察3个月,辗转数省区后,来到魂牵梦萦的黑水城遗址。看到满目荒凉、盗坑累累的场景,我百感交集,深为祖国文化遗产的丢失感到痛心,更加挂记着流失国外的文献和文物,期盼亲睹这些文化瑰宝,并使之公布于世,以推进学术,慰藉国人。

探索寻觅流失文献

改革开放后,中国的西夏学有了显著进展,但仍受制于文献缺乏,难以见到流失异域的大量文献,只能利用苏联专家刊布的部分文献进行再研究。20世纪80年代,我和苏联西夏学专家克恰诺夫(Е.И.Кычанов)教授等通过信函建立了友好学术交往。1987年初,受中国社会科学院派遣,我与宁夏社会科学院的李范文先生前往苏联做学术访问,这是中国西夏研究学者第一次到国外考察流失的西夏文物文献。

在短短的3周访问期间,我们主要在入藏西夏文献的列宁格勒(今圣彼得堡)东方学研究所工作。这里的手稿部用12个高大、宽厚的书柜装满了出自黑水城的西夏珍籍,数量之巨,令人震惊。这些原始文献与享誉海内外的宋版书堪称国宝。我们每天如饥似渴地阅览文献。当我手抚这些流失异域的珍贵文献时,激动的心情难以名状。我们白天阅读、抄录资料,晚上整理笔记,收获很大。然而在那里我们只能摘录,不能照相、复印,加之时间短暂,所能见到、摘录的文献极为有限。这期间,我们还参观了著名的冬宫博物馆(艾尔米塔什),其中的黑水城展厅陈列着黑水城出土的西夏精美的绘画、彩塑和印刷雕版等。我们带着有限的满足和无限的遗憾结束了这次访问。

此后我更坚定了信念,一定要使占国内外西夏文文献总量90%的俄藏黑水城文献公布于世,让国内外学者都能方便地阅读、使用这些文献。

西夏珍籍“回归”

中国社会科学院的领导对流失到圣彼得堡的敦煌和黑水城文献十分重视,希望这些文献能早日整理出版。1991年院领导确定由我与俄国科学院圣彼得堡东方学研究所联系合作出版黑水城文献事宜。我依指示致信该所副所长克恰诺夫教授,明确提出由我院民族研究所与该所合作整理出版藏于该所的黑水城出土西夏文、汉文和其他民族文字资料,出版和工作费用由我方承担。1992年5月该所所长彼得罗斯扬和副所长克恰诺夫教授联名正式复函给我,同意与我们合作。1993年3月我院正式邀请克恰诺夫教授来华访问,洽谈合作整理出版黑水城文献事宜,并正式签署协议,编纂大型珍贵文献丛书《俄藏黑水城文献》(以下简称《俄藏》),由上海古籍出版社出版。我院将此项目纳入重大项目,由外事局、科研局和民族所执行落实。

中方在1993年、1994年、1997年、2000年先后四次组团到圣彼得堡进行黑水城出土文献的整理和拍照工作,每次在圣彼得堡工作2—3个月,由俄方提供所藏黑水城原始文献,我们按计划进行全面整理、登录和拍照。中方参加这项工作的有民族研究所的专家白滨、聂鸿音,上海古籍出版社的编辑蒋维崧和摄影师严克勤。我们抱持弘扬国家文化遗产的情愫,珍惜机遇,每天延长两个小时工作时间,早出晚归,为国家文化遗产再生性回归争分夺秒地工作。

在俄国专家们整理文献编目的基础上,我们对每一件文献都认真审阅,在建档卡片上登录40多个项目,包括编号、文献名称、汉译文、著(译)者、时代、类别、特点、纸张、墨色、字体、页数、行数、每行字数等。对已整理过的文献要做专业拍摄。当时尚无数码相机,皆以胶卷相机拍摄。我们每次都从国内携带大批胶卷和显影、定影药粉,往往使行李超重。对拍摄完成的胶卷当晚冲洗,次日与原件核对,然后归档。

我们前后共拍摄数万幅照片,使这批流失海外文献的原件图版回归中国,弥补了遗珠之憾。

持续出版西夏文献

我们不远万里去获取这些重要资料的目的是将其全部出版,以推进学术。为及时将新资料分享给学术界,我们采取整理拍摄一部分,及时编辑出版一部分的方法,从第一次整理拍摄资料回国后,便紧张地进行分类编辑出版。全部资料分为四大类:汉文部分、西夏文世俗部分、西夏文佛经部分、其他民族文字部分。在1997年即出版了4册《俄藏》。同年4月在北京举行了隆重的首发式,全国人大常委会副委员长铁木尔·达瓦买提,国务委员司马义·艾买提,中国社会科学院党委书记王忍之、常务副院长汝信等领导同志和史树青、周绍良、马学良、蔡美彪等知名学者60多人出席。大家对《俄藏》的学术价值给予高度评价,对专家们的工作精神表示赞赏。当年中国社会科学院成立了西夏研究中心。

《俄藏》除6册汉文文献外,其余多为西夏文文献。对西夏文文献定题、做叙录,都要求有很好的西夏文功底,明了每一件文献的内容,这就使编辑工作增加了难度,比编辑汉文文献要多花费几倍的时间。特别是西夏文草书文献更加大了编辑困难。我们第三次赴圣彼得堡整理文献时,专门向俄方要求查阅俄国专家未整理登录的残卷。这些残卷分别放在110个盒子中,其中除很多佛经残卷外,我们又从中发现了一批用西夏文草书写成的西夏社会文书,包括户籍、账籍、契约、军籍、诉讼状、告牒、书信等。此外,在一些西夏文佛经的封面内也发现了裱糊在其中的西夏文文书残页。加在一起共得1000多编号、1500余件文书。这些珍贵资料多属没有经过人为加工的历史档案,更为直接、真实地记录了西夏社会,有极高的学术价值,令人惊喜。我们调整了出版计划,在世俗文献部分增加3册社会文书。为出版这些社会文书,需要一一定名,而定名则需要破解更为难认的西夏文草书,了解文献内容。识认西夏文楷书已属不易,破解龙飞凤舞的西夏文草书更需时间和毅力。我用了7年时间,逐步破译西夏文草书,并完成社会文书定题,使以前无法破解的残卷、残页化为珍籍出版。

后来在编纂佛教文献部分时,青年专家苏航、魏文参加了编辑工作。至2020年,历时28年出版《俄藏》30册,还有2册待出,即将全部收官。这是流失海外珍贵文献再生性回归的一个典型事例,也是借此推动西夏学学科发展的成功举措。此丛书先后两次入选中国社会科学院建院20周年、30周年优秀成果展览。

在《俄藏》的推动和影响下,藏于国内和流失于英国、法国、日本的西夏文献也陆续得到整理出版,西夏文献更加丰富多彩。

西夏古籍嘉惠学林

本来世上已无一部西夏古籍,随着黑水城文献的出土,学术界了解到西夏的古籍可与同时代的宋、辽、金朝传世古籍相比肩。特别是将这些文献集中出版,使国内外学者便于利用,焕发了古文献的青春,更为学界瞩目。

《俄藏》的出版,使大量全新资料走出“深闺”,解决了基础资料“卡脖子”问题,改变了西夏学步履维艰的被动局面,催生出诸多学术增长点,为西夏研究开辟了广阔前途,使备受冷落的西夏学峰回路转、气象日新。近些年西夏研究的重要成就和主要突破点,多以《俄藏》为基础资料。一大批课题先后立项。2001年中国社会科学院将“西夏社会”列为重点科研项目。我利用《俄藏》中西夏法典关于西夏社会的丰富内容和其他社会文书资料,结合汉文史料和其他考古资料,全方位地解构西夏社会政治、经济、文化、宗教、习俗等,填补了西夏历史的诸多空白,多方位地提高了历史认知,逐步揭开了西夏社会神秘的面纱。此书获中国社会科学院优秀成果一等奖。

《俄藏》的大量资料既反映出西夏的民族和地域特色,又突出表现出中华民族多元一体的特征。资料中有大量汉文文献,表明中原文化对西夏的深刻浸润。西夏人编纂的字典辞书等都汲取了中原地区《说文解字》《广韵》等典籍的成法,特别是西夏的法典《天盛改旧新定律令》更是步《唐律》《宋刑统》之后尘,加以改进而成。西夏还翻译了诸多汉文经典,如经书《论语》《孟子》《孝经》,史书《十二国》《贞观政要》,兵书《孙子兵法》《六韬》《三略》《将苑》,类书《类林》等。特别是为西夏人编纂了一部西夏文—汉文双语双解词语集《番汉合时掌中珠》,其中每一词语皆有西夏文、相应的汉文、西夏文的汉字注音、汉文的西夏字注音四项,是当时西夏党项人和汉人互相学习对方语言、文字的工具书,也是中国第一部双语双解词典。大量资料证实西夏尊崇儒学,仿效中原官制,弘扬中原科学技术,对中国传统文化多方面学习、继承,表现出对中国的高度认同。

中国宋代发明了活字印刷术,对世界文化发展作出了重要贡献,但因缺乏早期活字印刷实物,个别国家的研究者对中国活字印刷术的首创提出质疑。中国社会科学院根据我和我所的回鹘文专家雅森·吾守尔的研究进展,在1998年作为国家交办任务设置“西夏与回鹘的活字印刷研究”重点课题。我们根据《俄藏》中十多种西夏活字印刷资料和国内出土的西夏文活字版文献,结合在敦煌莫高窟出土的回鹘文木活字,及时出版了《中国活字印刷术的发明和早期传播——西夏和回鹘活字印刷术研究》一书,论证在毕昇发明活字印刷术后不久,地处西北的西夏和回鹘也继承、使用了活字印刷术,存留下宝贵的中国早期活字印刷实物,为中国发明活字印刷术提供了扎实可信的证据,为维护中国活字印刷术的发明权作出贡献。此书获中国社会科学院优秀成果一等奖,使古文献发挥了“需要时也要拿得出来、用得上”的作用。

2011年国家社科基金将“西夏文献文物研究”立为特别委托项目,由中国社会科学院西夏研究中心联合宁夏大学西夏学研究院合作承担。作为该项目的首席专家,我联合了数十位西夏学专家设置30多个子课题,其中很多是利用《俄藏》中的原始资料进行研究,最后获得不少优秀创新成果。如《黑水城出土西夏文医药文献整理与研究》《西夏姓名研究》《〈天盛律令〉与〈庆元条法事类〉比较研究》《西夏汉传密教文献研究》等。此外一些专家利用《俄藏》的新资料进行研究,也获得了很好的成果,如《〈同音文海宝韵合编〉整理与研究》等。有的项目还作为学术前沿成果被纳入国家社会科学成果文库,如《俄藏黑水城汉文非佛教文献整理与研究》《西夏经济文书研究》《俄藏西夏历日文献整理研究》等。专家们利用《俄藏》资料进行深入、持续研究,衍生累累成果,填补了不少历史上的空白,仅专著就有数十部,其中不少获得国家或省部级奖项,西夏学已经成为冷门中的热点。近几年出版的《西夏学文库》又陆续推出了多部以《俄藏》资料为研究对象的成果。

《俄藏》中最多的是西夏文文献。要利用、研究这些文献必须掌握好西夏文。而西夏文艰涩难懂,被视为“绝学”之一。随着《俄藏》陆续出版,相关部门如中国社会科学院民族研究所、宁夏大学西夏学研究院等单位加强了西夏文人才的培养,先后招收数十名博士生、硕士生,中国人民大学国学院两次开设西夏文课。特别是中国社会科学院西夏文化研究中心和宁夏大学西夏学研究院多次联合举办西夏文研修班,使很多在校学生和在职的青年研究人员都有机会进修西夏文课,掌握西夏文翻译技能。二十多年来,新的西夏研究人员不断成长,队伍逐步扩大,使“绝学”不绝。通过教学实践,2013年出版了采集诸多原始文献编著的第一部西夏文教材《西夏文教程》。2020年此书被译为英文出版,中国的西夏学著作开始走出国门。

总之,整理出版流失海外西夏文献文物,夯实了西夏学资料基础,开拓了新视域,有力地推动了国内外西夏研究的深入展开,促进了西夏学“三大体系”建设,增强了中国的话语权,并对中国中古时期的民族史、文化史、法制史、佛教史、印刷史、语言学、文字学、文献学研究起到了推进作用。西夏文化是中华民族文化的组成部分,大量西夏文献的出版和深入研究,对探讨当时各民族之间的密切关系,对弘扬中华民族优秀传统文化,并从中汲取有益的历史智慧,有着积极的、重要的意义。

中国社会科学院重视“绝学”研究,于2008年、2016年两次将“西夏文”列为要扶持和加强的“特殊学科”建设项目。根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中“传承弘扬中华优秀传统文化,加强文物古籍保护、研究、利用”的精神,我们在新时代要再接再厉,增强学术自信,持之以恒地挖掘新资料,在新的起点开始西夏研究的新征程,尽力打造出高质量的精品成果,为让“书写在古籍里的文字都活起来”作出新的贡献。

(作者系中国社会科学院学部委员、民族学与人类学研究所研究员)