1922年6月,辽兴宗的永兴陵出土了契丹小字和汉字版的《兴宗皇帝哀册》《仁懿皇后哀册》,这是契丹文字失传数百年之后首次重见天日。经过一百多年的艰苦耕耘,学界共解读出603个契丹大字单词和词组,构拟出242个契丹大字的音值,解读出1681个契丹小字单词和词组,构拟出219个原字的音值(据《契丹文字研究类编》)。

2008年,中国社会科学院公布“中国社会科学院特殊学科(绝学)”第一批名录,将契丹文字列入其中,予以重点扶植。近日,中国社会科学院古代史研究所宋辽西夏金史研究室主任康鹏在接受记者采访时表示,十余年来,随着契丹文资料日渐增多以及研究的深入、成熟,越来越多的历史学家意识到契丹大、小字石刻对辽史、契丹史研究的重要价值。

在摸索试错验证中蹒跚前行

《中国社会科学报》:契丹文是一种什么样的文字?它是如何创制的?

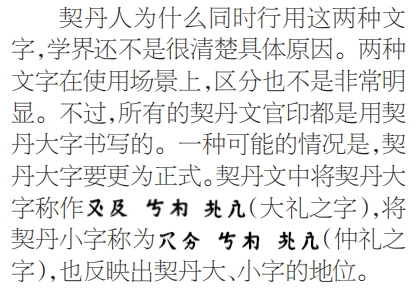

康鹏:契丹文是仿照汉字字形创制的一种文字,属于汉字的派生文字,有契丹大字和契丹小字两种形式。辽太祖神册五年(920),契丹人在汉人的帮助之下,结合契丹语语言规律创制契丹大字。此后不久,契丹人受到回鹘文的启发,创造了表音性质更强的契丹小字。契丹大字大约有3000字,兼有表音、表意成分,但表音性质较弱。契丹小字是一种表音文字,表音字符大约有400个。西辽被蒙古灭亡以后,契丹文字彻底成为死文字,长久以来无人能识。1922年春,辽兴宗的陵墓被盗掘,兴宗皇帝、皇后的契丹小字哀册重见天日,学界对契丹文字的解读工作也由此展开。

《中国社会科学报》:与同一时期的西夏文、女真文相比,契丹文字研究有哪些特点?破解它究竟为何如此艰难?

康鹏:西夏文、女真文和契丹文都是汉字的派生文字,不过,西夏文在字形以及语法规则上与契丹文、女真文有着较大的区别。西夏文研究得益于西夏文辞书以及大量西夏文资料的出土,所以西夏文研究者以及研究成果远远多于契丹文研究。女真文和契丹文的关系非常密切,金朝初年,女真人参照契丹大、小字和汉字创制了女真大字和女真小字。早期的女真文字不是非常成熟,通常是在汉字文本基础上转写成契丹文,然后再通过契丹文译成女真文。金章宗废除契丹文字后,才完全改由汉字直接译成女真文。明朝初年,为了便于同东北的女真人交往,专门编写了《女真译语》。由于有女真文字书,加之女真语和满语的传承关系,女真文的释读工作较为顺利。不过,女真文的史料价值相对不高,主要原因是金代女真文的资料相对偏少。

破解契丹文字最主要的困难是没有契丹文辞典传世,西夏文有《蕃汉合适掌中珠》,女真文有《女真译语》,契丹文什么都没有,算是白手起家。另外就是缺乏契、汉双语对译的文本,绝大多数契丹文文本和汉文文本都是各自书写,并不完全对译,这进一步加大了释读难度。即便是契、汉对译的文本,由于语序、意译等因素,要想彻底释读每一个契丹文字也非常困难。释读契丹文字有点类似猜谜,所以有的学者干脆将自己释读契丹文字的书籍命名为《谜林问径》《谜田耕耘》。

契丹文字破解工作经过一代代学人不断地摸索、试错、验证,蹒跚前行,有时一个字的释读要经过反反复复几十年才最终确定。这还算是比较幸运的,还有很多契丹文字至今没有释读,我们既不知道它的音,也不知道它的义。

《中国社会科学报》:从早期的《辽陵石刻集录》,到20世纪80年代的《契丹小字研究》,再到2014年刘凤翥先生编著的《契丹文字研究类编》,契丹文字研究经历了哪些重要发展阶段?

康鹏:其实这三部著作代表着契丹文字的三个重要发展阶段。第一、二阶段反映的是契丹小字的研究成果,第三阶段反映的是契丹大字和契丹小字的综合研究成果。

第一个阶段是20世纪三四十年代,随着契丹小字哀册的发现、刊布,中国学界对契丹文字展开了研究,代表性人物有罗福成、王静如和厉鼎煃。这一时期的研究方法可以概括为“契汉比对法”,就是将契丹小字和相应的汉字进行反复比对,猜测契丹文字的意思。通过这种方法,第一代契丹文字研究者大约猜对了70多个契丹文字的意思。但这一方法存在局限性,一是很难知道契丹文字的语音,知其意而不知其音;二是忽视了契丹语言的语法规律,契丹文语序和汉文语序并不相同,如果按照汉语的语序直接比对契丹文字,经常会出现错乱的情况。初代学人筚路蓝缕的探索,为后续研究者清扫了诸多障碍。这一时期的代表性成果就是金毓黻先生编纂的《辽陵石刻集录》。

介于第一、二阶段中间的20世纪五六十年代,成果相对较少。中国学者处于沉寂期,日本、苏联的学者相对活跃,如山路广明、长田夏树、村山七郎、沙夫库诺夫等。这一时期的研究重点是为契丹小字拟音,他们共为100多个原字构拟了音值,其中大约有40个原字的拟音得到了后续学者的验证。

第二个阶段自20世纪70年代中期开始至90年代中期,中国学者陆续推出重磅研究成果,轰动国际学界。这一时期标志性的事件是契丹文字研究小组的成立。1975年9月10日,中国科学院民族研究所、内蒙古大学达成合作协议,组建契丹文字研究小组,成员包括清格尔泰、刘凤翥、陈乃雄、于宝林、邢复礼五位先生。小组成员在阿尔泰语言学、历史学、汉语音韵学等方面各有所长,通力合作,突破了学科壁垒,取得了惊人的成就。小组以汉语借词为重要突破口,为140多个原字构拟了较为准确的读音,通过与蒙古语等亲属语言的对比,总结出契丹文字的构词规律、语法规律,最终释读出400多个契丹文字的语义。小组的研究成果,奠定了中国学者在契丹语研究中的国际地位。这一时期里程碑式的著作是《契丹小字研究》,直到今天,我们的研究大体上仍然是沿用《契丹小字研究》倡导的方法和思路。

第三个阶段自20世纪90年代中期至今,契丹文字研究进入契丹大、小字综合研究的新阶段,研究队伍不断壮大。这一时期最突出的成就是契丹大字的释读取得了较大进展。由于人们对于契丹文字的认知有限,一度将契丹大字《故太师铭石记》是认作赝品,导致这方重要墓志的原石和拓本下落不明。契丹大字《萧孝忠墓志》出土之后,人们才意识到《故太师铭石记》记载的是另一种形式的契丹文字,并逐渐区分开契丹大字和契丹小字。1996年,刘凤翥先生发表《契丹大字中若干官名和地名之解读》,将契丹大字研究提升到拟音与释义相结合的阶段。2004年,刘凤翥先生通过比对《耶律昌允墓志》中的官衔,破译了诸多契丹大字,并为189个契丹大字构拟了音值,契丹大字研究取得了突破性进展。这些研究成果集中体现在《契丹文字研究类编》一书中。

《契丹文字研究类编》是第一部将契丹大、小字汇于一身的专著,不仅有契丹大、小字碑刻的高清图录,还有相应的录文、释文以及具有词典性质的语音、语义集释。可以说《契丹文字研究类编》是契丹文字研究史上第三部具有里程碑意义的著作,是契丹文字研究继往开来的经典之作。

形成契丹文研究特色

《中国社会科学报》:20世纪80年代,中国社会科学院民族研究所刘凤翥先生利用契丹小字中的汉语借词尝试解读契丹文,使契丹小字的释读工作取得了很大的突破。契丹文释读的方法包括哪些?

康鹏:契丹小字释读最初是通过人名、地名、官名等汉语借词,将这些词汇的中古语音与契丹小字相对比,释读出了契丹小字的音和义,这是契丹文字释读最基本也是最重要的方法。刘凤翥先生就通过这种方法研究契、汉对译的《郎君行记》,从而取得了突破性进展。

学界还通过汉文文献中记录的契丹语资料以及契丹语亲属语言,释读契丹语固有词汇并总结出一些语音、语法规律。在此基础上,学界又采用以已知求未知的思路,推求未知契丹文字的语音、语义和语法。

契丹大字的释读方法和契丹小字大致相同,最初的突破口也是通过汉语借词。由于契丹小字释读率较高,学界还会采用契丹大字和契丹小字对比的方法,通过已经释读的契丹小字推导契丹大字的音、义。另外,由于契丹大字和女真大字在字形上有相似之处,学界偶尔也会通过女真字推导一些契丹大字的音、义。

《中国社会科学报》:契丹文分为契丹大字和契丹小字,二者有何区别?当前两种契丹文字文献收藏与解读研究情况如何?

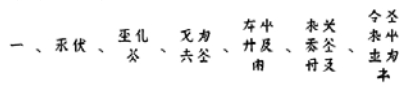

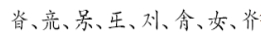

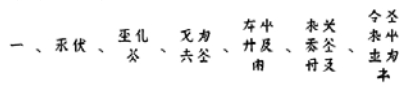

康鹏:契丹大字是一种音节和音素混合的文字,每一个契丹大字都是独立的方块字,在字形上更接近汉字。有些契丹大字直接借用汉字的形、音、义,如皇帝、太后、公主等;有些则借用汉字的形、义,如一、二、五、十等;有些仅仅借用汉字字形,如仁、住、地、田、有等等;还有一些则是改造汉字字形,如

等。

等。

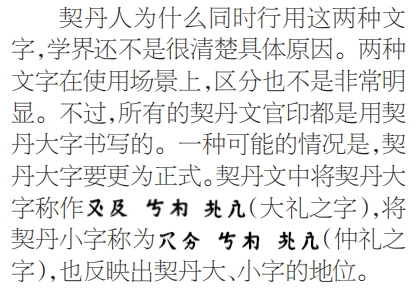

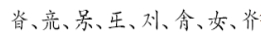

契丹小字则是一种表音文字,学界一般将契丹小字的表音字符称作原字。每个契丹字由1—7个原字组成,由1个原字单独成字的为“单体字”,由2—7个原字拼合而成的为“合成字”。合成字按照由上而下、先左后右的顺序两两排列,由3、5、7个原字构成的合成字,末字居于中间的位置。例如:

等。总体而言,契丹小字进一步减少汉字、契丹大字笔画,拼音化更强,是一种音节拼音文字。目前我们已知有400多个契丹小字原字,这400多个原字拼写成一万字左右的契丹语词。

契丹文文献主要是石刻资料,目前契丹大、小字石刻加起来还不到一百方,馆藏地集中在内蒙古和辽宁两地。另外,俄罗斯科学院还藏有一个契丹大字手抄本,根据扎伊采夫研究,这个抄本很可能是辽兴宗重熙年间编写的实录。这说明契丹人已开始用本族文字书写本族历史。以往我们认为辽朝史书都是用汉字书写的,这个抄本颠覆了传统认知。目前学界对于契丹小字的研究较为成熟,释读率相对较高。契丹大字释读难度相对较大,释读率也偏低。

《中国社会科学报》:虽然契丹小字已经不再使用,但它仍然是研究辽代历史、文化和语言的重要资料之一。您为何想做一部《契丹小字词汇索引》这样的工具书?

康鹏:2004年,刘凤翥先生在北京大学上完契丹文字课程后,刘浦江老师和我商议编纂一部契丹文工具书的事情,这和当时契丹语文学界已取得较大进展,同时史学界又不了解契丹语文研究成果有直接关系。

契丹语文学是阿尔泰语言学中的一个重要分支,契丹大、小字石刻也已成为一种不可或缺的民族历史资料。但是长久以来国内外学界一直缺乏一部便于使用的契丹文工具书。这直接导致国内外的辽金史研究者大都不能掌握和利用契丹文字的石刻资料,造成辽金史学界与民族语文学界彼此十分隔膜的局面,当时有不少辽金史学者认为民族语文资料对于辽金契丹女真史研究似乎没有太大用处。实际上辽史、契丹史的诸多重要问题只有通过契丹语文才能够阐明、解决。

有鉴于此,刘老师和我希望通过对当时已出土的契丹小字石刻资料以及国内外相关研究成果进行全面系统的整理,编纂出一部内容完备且便于检索的工具书,一方面有助于改善民族语文学家解读契丹文字的困难局面,另一方面也将为历史学家利用契丹文字资料提供一座津梁。

《中国社会科学报》:当前国内学界还对契丹文进行了哪些方面的研究?有何特色?

康鹏:内蒙古大学以吴英喆老师为首的契丹文字研究团队人数众多,他们的特色在于阿尔泰语言学方面,由于他们的母语是蒙古语,语感非常好,对于契丹文的语法以及固有词汇的释读独具特色。另外,河北大学傅林老师精通汉语音韵学,所以会通过汉语语音进行契丹语言文字研究,同时他也会通过契丹文记录的语音研究辽代的汉语。上海外国语大学的唐均老师精通多种语言文字,他会通过多种语言的对比来研究契丹语言文字。我和复旦大学的陈晓伟老师都是刘凤翥先生的学生,我们比较善于通过契丹文字解决历史问题。此外,吉林大学、上海交通大学等也有专家致力于契丹文研究。

发掘新的研究思路和方法

《中国社会科学报》:研究契丹文字对于深入研究辽金史具有十分重要的学术意义。您认为应该如何利用契丹语文资料解读当时的重大历史问题?

康鹏:就契丹文字资料对辽史、契丹史研究的潜在价值来衡量,如果能对它们加以充分发掘和利用,其重要性应当不亚于甲骨文之于殷商史、突厥语文之于突厥史、蒙古语文之于蒙元史。

目前契丹语文学界主要着力于契丹文字的释读工作,对于历史问题关注较少。史学界则逐渐意识到契丹文对于辽史、契丹史研究的重要性。例如学界关于契丹皇族、后族世系的梳理,对于辽朝双国号制度的精彩论述,对于契丹人名字中的父子连名制现象的揭示,对于契丹人耶律氏、萧氏构成的解释皆得益于契丹文字。实际上,契丹文的史学价值还远远没有被发掘出来,契丹文对于破解辽朝的政治文化、官僚制度、部族制度等问题都有着极为重要的作用。这就需要我们将契丹文中的相关资料汇集起来,与汉文等文献相比对,总结出规律性的东西。

《中国社会科学报》:当前契丹文研究是否面临一些问题?学界对契丹文研究是否存在一些争议?

康鹏:当前契丹文字研究面临的最主要问题就是研究方法或研究思路上缺乏重大突破,释读率没有大幅度提升。比如新出现了一个契丹文字资料,我们能够释读的差不多就是原先我们能够释读的那些文字,新释读的文字不会太多。这就说明我们在方法上、思路上进入了瓶颈期。另外一个问题就是关于契丹文字的真伪问题,由于盗墓、造假盛行,很多墓志来源不明,如何判断墓志的真伪,学界存在较大的争议,极大地干扰了正常的学术研究。

现在契丹文破解的难点在于契丹语的固有词汇,这就需要和蒙古语等亲属语言进行比对,再经过反复的辩驳、验证,才有可能接近真相。

《中国社会科学报》:刘凤翥先生毕生致力于契丹文研究,被国内外同行誉为“契丹文字的首席学术权威”。您从师刘老多年,得到了哪些传承?

康鹏:2004年,我的导师刘浦江教授邀请刘凤翥先生到北京大学开设“契丹文字研究”课程,我从那个时候开始学习契丹文字,并对契丹文字产生兴趣。如果从那个时候算起,我师从刘凤翥先生已经有20年了。2008年,在刘凤翥先生的热情帮助下,我得以到院历史研究所(2019年更名为“古代史研究所”)工作。

我入职后不久,刘先生就让我去他的家里谈话。他用挖井的故事作比喻,教导我做学术研究必须专心致志,选定一个方向,长久地坚持下去,不要东一榔头西一棒子。如果不坚持,经常转换方向,将永远挖不成井,见不到水。刘先生在认准契丹文字的研究方向后,几十年如一日,琢磨、研究契丹文字,时刻关注契丹文字的最新动态。每当有新的墓志出土,刘先生都会携带拓碑工具,亲自拓制精良的契丹文字拓本。刘先生今年已有九十高龄,仍然坚持科研,常常工作到凌晨。刘先生专心致志的治学精神,是最值得我学习、传承的。

《中国社会科学报》:传承“绝学”,培养后续人才是关键。您认为应如何加强如契丹文这样的“冷门绝学”的人才培养?

康鹏:破解契丹文至少需要阿尔泰语言学、汉语音韵学、历史学三个学科的知识。培养一个优秀的契丹语文人才,比较理想的情况是,选择母语是蒙古语的学生,同时这个学生的汉语也很好,让其系统学习上面三个学科的知识,再学习、研究契丹文字。这样培养出来的人才,一定会取得非常好的成绩。

不过,这样的培养方式,投入时间长,产出慢,是实实在在的冷门。按照今天大多数人的看法,是一个得不偿失的行为。希望在未来能够物色到合适的、有志于契丹文研究的人才。

《中国社会科学报》:在大数据和人工智能背景下,您有没有想过能够利用AI进行契丹文研究?

康鹏:利用大数据和人工智能研究契丹文字应该是下一阶段的研究方向。目前契丹文字在研究方法、研究思路上进入了瓶颈期,基本上是对个别字词的释读。如果将来有大的突破,应该就是AI技术的应用。

比如之前提到的被误认为赝品的契丹大字《故太师铭石记》,现在我们只有一张非常模糊的拓本照片,如果利用人工智能技术,肯定会复原出一张高清文本。再比如契丹大字辽太祖纪功碑有上千块残片,缀合难度非常大,如果利用AI技术,效率肯定会大大提高,也会更为精准。

这些还仅仅是基础性的研究,如果我们建立一个完整的语料库、文本库和史料库,以此为基础,用AI技术进行契丹语言文字研究,必定会取得重大突破。我认为这应当是下一阶段契丹文字研究的一个重要发展方向。

《中国社会科学报》:对于发掘新的研究思路和新的研究方法,进一步推动契丹文学科发展,您还有哪些建议?

康鹏:以前的契丹文研究通过汉语借词的比对,取得了较大的突破,现在的重点则是对于契丹语固有词的解读,学界主要是借助蒙古语、达斡尔语等亲属语言,尝试解读一些契丹语词。我们现在需要建立一个包括蒙古语、突厥语、回鹘语等在内的北方民族语言语料库,这绝非一人之力能够做成的,需要团队的力量。在我看来,我们院是有建设语料库实力的。如果这个语料库能够建成,供学界共享共用,对于破解契丹语文必将大有裨益。

20世纪七八十年代,契丹文字研究取得重大突破,就是因为组建了契丹文字研究小组,通过团队的力量取得了飞跃。今天,契丹文字研究要想取得重大突破,依然需要集体的力量。在传统的语言学、历史学之外还要加上科学技术,不同学科的人才组建成研究团队,共同破解契丹文字。如果我们院能够组成这样的团队,我们的契丹文字研究将再次引领契丹文研究的方向。

等。

等。